杨鲁安-篆刻家书画家收藏家

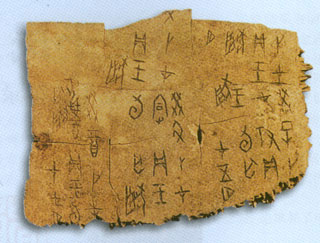

甲骨片 最初认识杨鲁安先生是十多年前在一次会议上。那时我只知道他是一位饮誉海内外的书画家,一位备受同行推崇的篆刻家。他擅长书法,诸体皆能,尤精甲骨和金文,其作品包容峭拔,风格爽健。他所治印,古拙淳厚,苍劲郁勃不失清新。前不久在郑州召开的全国文史馆工作交流会上。我有幸再次见到了杨先生。中国书协副主席,西安交大教授钟明善馆员告诉我这样一件事:1999年,杨鲁安将自己多年收藏的200多件文物捐献给了杭州西泠印社,在社会上引起很大反响,此事引起了我们极大兴趣。杨老为何要将自己的收藏捐献出来?都捐了哪些珍贵文物?满怀兴趣,我在会议空暇采访了这位和蔼谦逊、具有君子之风的学者。 慷慨捐献 杨鲁安在收藏界久负盛名,是一位晓文字、精书法、富收藏、擅鉴赏、学识渊博的文史专家。 1999年10月,西泠印社成立中国印学博物馆,向全国征集文物。当时身为西泠印社理事、北疆印社社长的杨鲁安闻讯后,从自己几十年悉心收藏的藏品中,精挑细选了216件,连同自己创作的8幅书画篆刻精品一起捐献给了西泠印社。他捐献的这批文物,许多都是国内十分罕见的珍品。如已收入《甲骨文合集》的甲骨17片,其中一件甲骨上"十三月"的记载,具有很高的史料价值;有阮元、翁方纲题跋的《散氏盘》初拓本;有陈簠斋鉴赏的《毛公鼎》精拓本,还有5册《金文萃英》以及156方历代古印。其中铜印"治粟都尉"、银印"昌邑侯印"、"亲赵侯印"、战国玺印"武阴右丞",陶印"思言敬事"等均属珍品。另外还有四五十幅"铁云藏瓦"、"陈簠斋藏陶",以及铜镜、钱币、印谱等。是年10月28日,中国印学博物馆在杭州举办了"杨鲁安先生捐赠文物专题展"暨文物捐赠仪式。杭州市领导、中外学者专家及中央美院留学生等200多人参加了开幕式,杭州市副市长陈重华向杨鲁安颁发了捐赠证书,当地的媒体都作了报道。杨鲁安曾深情地作诗抒感:"阮鉴翁题散氏盘,武丁甲骨契遗编,老梅远嫁西湖畔,不枉人间物我缘。"杨老像对待出嫁的女儿一样对自己心爱的文物,充满了眷恋,令他欣慰的是:心爱的文物终于有了归宿。 杨鲁安捐献文物的义举非止这一次。1993年3月,他曾向内蒙古呼和浩特博物馆捐赠过一批文物,主要有:"马家窑时期仰韶彩陶罐2个,战国青铜带钩3件,汉唐铜镜10件,汉代陶器5件,辽三彩之件,辽、金、元瓷器14件,北魏瓦当若干,共计55件。据说在当时几个彩陶罐的价值可以在美国买一栋房子,而杨老一次就捐献了两个。2000年杨老再次决定,把自己几十年来苦心搜求的藏品以及个人字画和珍贵图书共计3000多件全部捐献给呼和浩特市文物部门,文物交接工作己于当年7月份开始。到目前为止,文物已装了360多箱,古今字画430多幅,碑帖已交200多幅,还有几百幅正在整理之中;个人书画作品510多幅,还有大量古籍善本图书。此番义举引起呼和浩特市党委和政府的高度重视,现己拨出专款,在青城人民公园划出3000平方米场所筹建"杨鲁安藏珍馆",藏珍馆将分为综合馆、碑帖馆、钱币馆、印章馆、古今书画馆,展出杨老捐赠的所有文物。 对于自己的藏品,杨鲁安是十分珍爱,也深知其不菲的价值,然而他没有把这些财富传给后人或变卖,而是一次又一次地捐给了国家。面对我不解的询问,杨老坦然地道出了捐献文物的缘由。他说:内蒙古历史悠久,地上地下文物十分丰富,而内蒙古博物馆收藏的东西多局限在民族性、地域性方面,这对宣传传统文化、普及文物知识是不够的。他所收藏的许多文物,如碑帖、字画、钱币等方面已成系列,能弥补内蒙古博物馆收藏之不足。捐献出来展示给大家,这样可以最大限度地发挥文物的文化价值。特别是扩大少数民族地区出土文物的影响有积极的作用。可帮助学生学习历史、了解祖国古代文明,对增加知识和学养都是一件有意义的事。 杨老说捐献对个人也有好处。过去收藏的文物古玩都堆放在家中,锁在柜里,自己看起来也不方便。捐献后可以将藏品分门别类展示出来,这对自己继续从事研究,传授心得、教育学生都很方便。 杨老还表示:等藏珍馆建成后,还要继续买,继续捐。我们大家都要努力,尽量把流失的文物保存下来,流传下去,还要把流出国门的东西拿回来,这不仅是为了回族,也是为了中华文明发扬光大。"藏宝于民,不忘爱"。老杨是这样说的,也是这样做的,他还把这句话书赠《收藏》杂志,寄语广大读者。透过这质朴的话语,我们看到了一个拳拳爱国之心的老者对中国传统文化的挚爱。 |

- [藏家故事]神秘藏家秀明清书画 曾用10万元捡漏 2012-03-22 10:25

- [藏家故事]书画投资 不妨翻翻"老皇历" 2011-12-10 08:03

- [藏家故事]书画收藏:便宜不一定就没有好货 2011-11-01 08:17

- [藏家故事]紫砂七老人之王寅春:不识字的紫砂巨匠 2011-07-18 16:58

- [藏家故事]书画鉴藏有讲究 2011-06-02 10:21

- [藏家故事]中国传统书画收藏鉴赏的基础知识 2011-05-27 09:01