瑞兽图案概说(5)

|

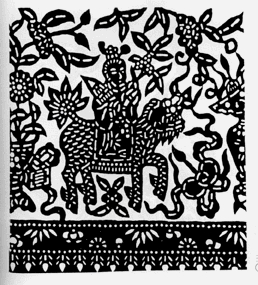

图二八 图二九 在民间艺术中,将有关麒麟的故事,融进了佛教故事中的「化生儿」等内容,把「麟吐玉书」、「莲花童子」、「连生贵子」等内容,合成了「麒麟送子图」。它的完整形式是:童子身着命服(官服),骑乘麒麟,麒麟角上挂玉书,童子手中捧着莲花和笙,由送子之神护送(其中「笙」谐音「生」,以示生育之意)。〔八〕「麒麟送子图」的含义是,祈求众多聪慧仁厚的子女出世;祝愿子女吉祥健康成长。这习俗直到今天仍在民间流行(图二九,图三十,图三一)。

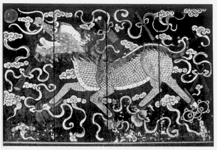

南朝陵墓石雕以江苏南京、丹阳、句容等地的帝王陵墓石雕尤为杰出。南朝帝陵前石兽为天禄、麒麟,无鬣毛,造型俊俏优美,突出两腮长毛,奋张和鳍。永定陵麒麟,造型粗壮刚健而富力量感,目张口,昂首挺胸,趾爪作攫物状,毛须、双翼不仅迎风飘举,且虬屈旋转,蓄力而有柔之质(图三三)。南朝王侯陵前多为无角辟邪,肩部均有双翼,多做张口吐舌状,鬣毛不作细部刻划。其造型可能是承袭东汉武氏祠石狮,不拘泥于对象的生理结构和凶猛野性,而夸张它粗状浑厚的形体,劲坚实的筋肉和雄视周围的气概,追求单纯洗炼的整体感和生动有力的外轮廓形体,又注重准确精致的细部刻划(图三四)。

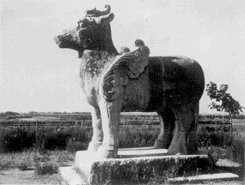

陵墓石雕瑞兽发展到唐代,雄豪壮伟达其极,充分体现了唐王朝的强大和繁荣。其保存的石兽作品集中在陕西关中一带的十八座陵墓,简称「关中十八陵」。唐代陵墓石刻是按照一定礼仪形制建立的,其中的动物瑞兽题材众多,有天禄、翼马、獬豸、犀、羊、虎、狮、驼鸟等。其形象壮丽雄健,蕴藏神采,宏大浑厚,肌腱健硕有力,将块体结构的强化与线的律动感巧妙地结合,成功地表现了神兽的高大雄伟与内在的生命力(图三五,三六,三七)。

图三五

图三七 宋陵石雕继承唐代遗风,并逐渐转向精细刻划(图三八)。立狮造型在唐代只偶尔一见,而宋代则为必设之石兽。唐代翼马已为象和角端所代替,驼鸟为瑞禽石屏所代替。各种动物雕刻精细,形象优美,艺术手法以写实为主。而在写实中又注意夸张取舍,以求静中有动,寓动于静,神形兼备的艺术效果。明清两代陵墓石雕继承宋代成就,更进一步趋向装饰性雕饰。其间明孝陵、十三陵石兽雕刻中也不失为优秀的作品,但气魄已不如前朝,陵墓石雕艺术亦走向尾声(图三九~四○)。 |