结婚证见证百年婚姻史

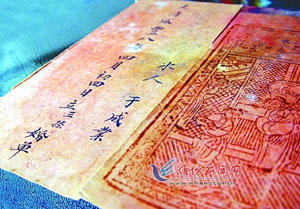

日前,记者在寒亭区杨家埠民俗文化大观园主办的“百年婚书展”上看到:该展览展出清代、民国、建国初期及文革时期的五彩缤纷的老结婚证挂满了整个展厅。这些结婚证是如何收集来的,它们反映了哪些时代特征?记者随后对婚书收藏者、我市收藏家刘广顺进行了专访。 清代婚书:有媒人才有“法律效力” 本次展览的50多件藏品是刘广顺先生从他收藏的300多种结婚证中遴选出来的,时间跨度从清代、民国、建国初期至80年代,还有数件离婚证。 刘广顺介绍,他收藏的结婚证中年代最久的是一份清代咸丰八年的婚书。这份清代婚书,粗看它仅是一张折叠起来的红纸,可以像书一样翻看。刘广顺小心翼翼地把它打开,平铺在桌上,只见上面用蝇头小楷写着:“大清咸丰八年四月初四日立三孙婚单,冰人于成业”等字样。 “‘冰人’就是媒人的意思。”刘广顺说,解放前讲究“明媒正娶”,只要有了媒人,就算是经过公证了,这种写有媒人名字的婚书官府是认可的,如果有了婚姻官司可作为凭证。 刘广顺还收藏有几份清代光绪、宣统年间的婚书:红纸上用金粉印着牡丹、童子等传统图案及“蟾宫折桂”的字样,内容为双方生辰八字,以及祖父母的名字等。 |

- [藏家故事]中国商人31万欧元收藏一只赛鸽 2013-05-28 16:32

- [藏家故事]朝鲜国画收藏选材很重要 藏家还须有独到眼光 2012-07-02 09:09

- [藏家故事]资深藏家开出油画收藏三大宝典 2012-07-02 09:08

- [藏家故事]中国藏家在日本如何淘宝 2012-03-22 10:23

- [藏家故事]八旬老人20年收藏数万张彩票 2012-02-23 15:48

- [藏家故事]张铁林专门收藏名人手札 被曝能影响行业价格 2011-12-24 08:03