大渡口古稀老人建成重庆首个“家庭档案馆”

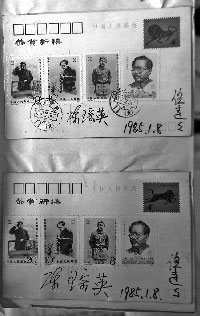

上个世纪50年代的老照片、30年前的家庭收支账本、儿子上小学写的第一篇作文……没有正规档案馆那样包罗万象,却记载了寻常人家几代人的生活点滴。昨日,市档案局在大渡口区春晖路锦城社区居民艾远兴老人的家门口,挂上了重庆首个“家庭档案馆”的牌子。 “镇馆之宝”有147年历史 走进艾远兴老人的家,不足20平方米的客厅里,贴墙摆放着几个书柜,书柜内分门别类地放着综合、传记、书信、照片、居家理财、证书证件、医疗保健、传媒、专题研究、签名和收藏等12个类目的各类藏品,每项藏品都有明确的档案号标签,俨然一个正规的档案馆。 原来,74岁的“馆长”艾远兴一直喜欢文化收藏,出于习惯,每隔一段时间,他总会将家里的物品分类进行存放,积攒得多了,老人便萌生了开设“家庭档案馆”的念头。 从2007年10月开始,艾远兴着手对1950年以来保存、收集的各种资料进行了系统整理,历经2年时间,最终整理出12大类、塞满24个抽屉的家庭档案。其中,“镇馆之宝”为清朝同治元年(公元1862年)的一份族谱,距今已有147年历史。 珍藏儿子出生当天的《重庆日报》 “你看,这是我大哥年轻时的《扫盲证书》;这是我和老伴‘谈朋友’时来往的书信,见证了我们的自由恋爱史;这是我儿子出生那一天的《重庆日报》;这是儿子初三时的成绩单,科科都上90分;这是我的《工作证》,每天陪我进厂、出厂,劳苦功高啊……” 从解放前到解放后,从计划经济到市场经济,从“文化大革命”到改革开放,各种收藏品摊了满满一桌子。艾远兴老人说,这些是无价之宝,是他一辈子的回忆。这里面,倾注了他对家人的深沉情怀,对工作的关注奉献。 鼓励建立更多“家庭档案馆” 从今天起,艾远兴“家庭档案馆”正式对外开放,愿意前往参观的市民,可与大渡口锦城社区联系。 “这是本市第一个建立‘家庭档案馆’的家庭。”为“艾馆长”挂牌的市档案局有关负责人表示,希望借助首个“家庭档案馆”的开放,给其他有“存档”愿望的市民以示范,以后逐步在全市推广。 他介绍,“家庭档案”的收集种类不受限制,如孩子成长档案、家庭医疗保健档案、理财档案、恋爱婚姻档案、旅游档案等。这些档案不仅能见证社会发展,有的还是维护家庭成员合法权益的法律凭证,有的珍贵资料甚至可以填补国家档案的空白。 |

- [藏家故事]退休教师与玉石的恋爱故事 2013-11-02 11:38

- [藏家故事]郑先生与他的那些古典红木灯具 2013-10-04 09:46

- [藏家故事]中国收藏家的局限与德国新表现主义 2013-09-04 11:30

- [藏家故事]奇石文化杂谈:赏石与择友 2020-08-11 15:57

- [藏家故事]以币养币将收藏与投资相结合 2011-12-15 10:15

- [藏家故事]陈慧敏:古典与现代相结合的美 2011-12-12 08:04