中国家具五千年(中)(2)

|

宋代家具的特色主要是在加工手法上的突破和形象上的改进。宋代常用家具中有各式各样的屏风,制作精美的方形或圆形的香几,接待客人的茶几和式样各异的高桌,其形象都十分新颖动人。在加工手法上,宋代家具开始使用线脚和束腰的新做法(见图10)。如有些板面的四周采用凹凸的断面;有些构件的断面做成了多边形或凹角;有些桌和凳在束腰之下,牙板向外突出,脚部向内弯曲,形成了里勾或外翻的马蹄形。这些新的工艺手法,使得这一时期的家具获得了以往未曾有过的新风格。河北省钜鹿出土的木质高桌(见图11),是有史以来框式家具最早的遗物。宋代室内家具陈设上的特点是平衡对称的格局兼顾,一些饭庄和酒店等商业服务场所,大量采用了桌凳加桌案或一桌对面设椅的布置,由此而影响到家庭的陈设,家具位置渐趋固定化。

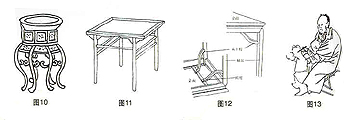

两宋时期随着起居方式的改变,家具的尺度和室内空间的高度均明显增大,并形成一定的陈列格局。一般厅堂采取对称式,在屏风前面正中设椅子,两侧又各有四椅相对,或者在屏风前置圆凳,供宾主对坐,而书房与卧室的家具布置没有固定的形式。南宋人所写的《梦梁录》是我国有关室内设计的开始之说。北宋人黄伯思写的《燕几图说》是我国第一部有关室内设计的专著。 宋代是高型家具普及使用的初期,家具制造主要是吸取了建筑上的大木作工艺,品貌单纯质朴,尚无烦琐的雕饰。家具一般是方腿直料,线形运用不太多,装饰上采用的牙板沿用了隋唐时期的壶门式样,其牙板(或牙条、牙子)既是装饰件又起到了稳定结构的作用。宋代家具在形体尺度上考虑到人体垂足而坐时的比例关系,在椅背和其他部位也注意到与人相宜的细腻处理,充分采用了各种榫卯结构,家具结构十分严谨。 元代的家具状况常常被人们所忽视,其原因主要是元代历史沿革时间较短,从忽必烈1271年建号“元”,到元顺帝1368年弃都北逃,不过只有一百年的历史。 元代家具主要是指漠南地域(蒙古过去习惯以漠南与漠北划分)的家具。蒙古人是游牧民族,经常迁移,生活不安定,他们居住的蒙古包也是一种简易,可拆装,临时性的建筑。他们行猎放牧,行军作战,过着一种帐篷式的生活。里面有一些椅、榻和供桌之类的家具,但更多是那些可以折叠、便于携带的家具,如交杌,又称“胡床”(见图11),今俗称“马扎”,就源出于西北民族。元至顺刻本《全相五种平话》插图中,还有蒙古军人坐兽皮交椅的形象。交杌与交椅是元代很常见的家具形式,交椅多用与上层阶层,这与蒙古人的生活习惯有关。 元代家具在制作工艺上与宋代家具基本保持一致,继承了大木作的结构传统,确立了高型家具的模式。元代几案家具的腿形有直腿,也有弯腿花足,有上下收分的形式,有的还有托泥。元代家具上出现了罗锅枨(见图12)和霸王枨(见图13)的家具部件形式,这种部件即使结构件又是装饰件,在以后的明式家具造型中则大放光彩,成为中国传统家具的一个典型特点。 |

- [家具简史]魏晋时期红木床的历史沿革与变迁 2015-05-13 08:34

- [家具简史]中国古代文人书房的风雅收藏 2011-12-20 09:28

- [家具简史]古代起居方式的演变 中国古代家具溯源流 2011-12-11 08:23

- [家具简史]中国古典家具:舒适让位于尊严 2011-12-05 10:07

- [家具简史]中国历代家具不断创新发展 造型演变 2011-11-30 13:14

- [家具简史]桌椅的出现改变了中国人的饮食习惯? 2011-11-23 09:44