千年古榻(2)

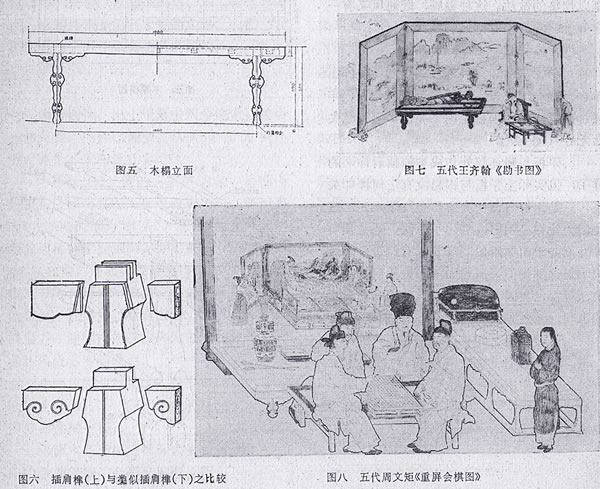

此榻造型很有特色。在满足使用功能的条件下,对榻的腿部作了重点处理,采取了以如意云头为主的曲线和牙板造型。证之同时代的绘画上榻的形象,可知这是当时的流行式样。 五代王齐翰《勘书图》(又称《挑耳图》上,屏风前一张榻(有的研究者曾称为“案”),形制与此墓出土的木榻几乎一样。榻腿也是以如意云头为主的多变曲线组成的特殊轮廓,腿上端两侧也有花形牙板。榻面上铺展着条格的织物榻面(图七)。 五代周文矩《重屏会棋衅》上,屏风前也有一张相同的榻(有的研究者曾称为“胡床”),榻腿也是同样曲线的轮廓,牙板也是一样的花形。二人坐在上面观棋(图八)。 这样一种家具的定名问题,似应略加讨论。笔者认为,称“床”或“案”都未见贴切,称“胡床”就更失当,正确的名称应是榻,理由是: (一)从功能上分析,床的主要功能是供人睡卧,榻的主要功能是供人坐;床属卧具,榻属坐具。早期的榻尺寸较小。服虔《通俗文》说:“三尺五曰榻,八尺曰床。”东汉一尺折合公制约为24厘米,三尺五约当84厘米,可见榻不能作卧具。南京大学北园晋墓出土的陶榻,长125、宽100、高28厘米南京象山七号晋墓出土陶榻的尺寸为长112、宽65、高21厘米这些都说明早期的榻不是卧具。榻也是很矮的。刘熙《释名•释床帐》曰:“长狭而卑曰榻,言其榻然近地也。”上面两件晋榻的高度正是有力的物证。这是适应人们当时席地而坐的习惯的。人坐榻上,凭几、唾壸、书册等也都放在榻上。 后来席地而坐的生活习惯渐向垂足而坐演变,家具相应地由低向高发展,唐代出现了高型的家具椅、桌。与此同时,榻也逐渐由矮变高了。升高了的榻主要功能仍然是供人坐的,《重屏会棋图》二人坐于榻上就是证明。这时在榻上放置物品的习惯还保留着,因此我们在《勘书图》、《重屏会棋图》的榻上看以投壸、砚盒、书册、画卷、琴囊之类,就不奇怪了。 蔡庄五代墓四张榻分别出于墓中四个侧室,虽然经过盗扰,但四张榻上当初摆放各种器物的迹象仍很明显。前东侧室木榻被掀翻,地面上有两张较完整的琵琶、六块拍板、四弦孔指板、五弦孔指板和其他乐器残片。可知此侧室的榻上原是以放置乐器为主的。其他三个侧室出土残漆片、金银平脱绶带鸟残片、朱书“胡真”、“胡真盖花参两”圆形漆底残片以及端砚等物,可以大致推知这里的榻上原来放置的箱橱、妆奁、文具之类。

地下墓室是地上生活建筑的缩影。蔡庄五代墓的前室,后室位于中轴线上,中间隔以木门,这是地上建筑的“前堂后室”的反映。主棺停放于后室中央,符合礼制的要求。居于中轴线两侧的四个侧室,不论从位置,还是从面积大小和室内高度来看,都是处于从属地位。也就是说,这些侧室当是地上建筑的附属用房在地下的模仿,因此侧室中放置的当是榻。再者,墓主是吴主杨行密之女,墓志极言其“厚葬之仪罕及”。如果搬四张睡床来作为一位公主的陪葬器物,也是有悖于常理的。 这里还可以进一步指出,原来小而且矮的榻,到后来面积也扩大了,高度也增加了。《勘书图》、《重屏会棋图》上的榻,与周围器物相对比,估计大都长2米左右。蔡庄五代墓出土木榻长180厘米也许与侧室的大小有关,略小于当时流行的榻的尺寸。榻一旦加长增宽,自然就不只是可供人坐,而且也可供躺卧。因此“陈蕃下榻”故事中的“下榻”,是指设榻待客以示对贤者的尊重礼遇;而后世的“下榻”已变成了住宿的意思了。《桃花扇•闹榭》一折中说:“我二人不回寓,就下榻此间了。”显然不能套“下榻”一词原义了。床和榻的尺寸逐渐接近,字义也逐渐混同。然而,在一定的历史条件下,它们互相是有区别的。 附记:1980年夏,承扬州博物馆同志大力协助,使我有幸见到蔡庄五代墓出土的木榻,对其中完整的一件了了仔细的考察,深为感激。当时由于条件所限,这件木榻存放在一个不蔽风雨的临时敞棚里,没有得到应有的保护。至希有关单位采取妥善办法,务使千年古榻长远保存,决不重蹈钜鹿出土的宋代木桌椅被毁的覆辙。 |

- [家具简史]《鲁班经》:一本木匠的经书 2015-05-14 16:18

- [家具简史]《红木》国标:你不要成为扼杀红木产业的千古 2014-02-22 15:14

- [家具简史]古代节日风俗中的床榻使用 2011-12-23 09:42

- [家具简史]区永威《匠心》之——家具是一部史书 2011-12-10 08:20

- [家具简史]追溯红木屏风的起源 2011-12-04 10:04

- [家具简史]木质玻璃罩烛台和它前前后后的故事 2011-12-01 09:17