明清家具的装饰形式与传承

明清两代的家具是中国古家具中最具有代表性的,也是中国家具的精髓所在,两者虽然都是精华,但风格各不相同。清代家具是在明代家具的基础上发展而来的,在期间出现了另外一种现象,就是清代制作的明式家具具有明显的清代家具装饰形式风格。因此,对这类家具的研究可以使我们对明清家具的发展和演变有更为深刻的认识。 具有清式家具装饰风格的明式家具,处于明式家具发展到清式家具的过渡阶段。这类家具的特点是,从整体和结构上看,是属于明式家具,但有的部件或某些局部装饰是“清式”风格。我们下面来举例而考之—— 方桌 这里我们以两件典型的方桌为例,分别是清代的黄花梨有束腰罗锅杖双套环矮老大理石面方桌(见图1),另外的是斑竹镶铜足棋桌(见图2)。通过这两件家具,我们可以形象地看到入清之后明式家具的发展和演变。为了把问题讲清楚,下面我们就将它们与同品种的典型明代家具进行对比研究。

先来看(图1)中的有束腰大理石方桌。明代的方桌常见有两种类型,一类是有束腰马蹄足(见图3),另一类为无束腰,多为直腿加裹腿杖,并加矮老或卡子花(见图4)。明代方桌少有镶大理石的,与(图3)和(图4)的明代方桌对比,不难看出(图1)中的方桌是将这两种结构类型糅合到一起了,改变了明代工匠一贯按规矩的式样和尺度做工的结论。另外,局部构件的风格,如直方的腿子、牙板,桌面的冰盘沿以及罗锅杖的直角弯曲都具有

这是清式家具中很典型的一种装饰手法,也是被用的最多的一种构件,被称为“攒拐子”。“攒拐子”标志了此桌子是一件已有清式家具装饰特点的明式家具,只是因桌子的腿足仍为内翻马蹄足。虽然兜转方式和角度已与明代的内翻马蹄足有了差异,但还可以称为“明式家具”。如若桌子腿足改成长方或正方的回纹式马蹄足,尽管它是由黄花梨木制成并有一些明式家具的特点,也不应再称其为明式家具,而是一件地地道道的清式家具,因为清式家具的腿部多用直角回纹马蹄,可以说这是清式家具的一个标志。 我们再来看(图2)的斑竹镶铜足棋桌。此桌中出现清式家具装饰的地方也在其牙角,这里又出现了“攒拐子”的做法。 罗汉床 罗汉床是指左右和后面装有围栏但不带床架的一种床。围栏多用小木做榫攒接而成,也有用3块整板做成。罗汉床有大小之分,大的罗汉床可供坐卧。古人一般都把它陈设于厅堂待客,中间放置一几,两边铺设座垫,典雅气派,形态庄重,是厅堂中十分讲究的家具。自唐至五代《韩熙载夜宴图》以来,通览历朝历代的绘画作品,频频可以见到古人以榻或罗汉床为中心待客的场面。明代以后,特别是在清代,这种礼仪已成定式。因此,罗汉床由朴素向华丽发展,逐步强调自身的装饰。 明代的罗汉床有束腰和无束腰两种形式,有束腰多为鼓腿彭牙大挖内翻马蹄,无束腰则为直腿式。罗汉床的差别主要表现在围子的做法上,最简捷朴质的只有三块光素的整板,正中一块稍高,或有的整板加一些浮雕花纹;另一种是围子四周有边框,中部用短材攒接出各种各样的花纹。明代的罗汉床围子多为3屏,往往是独板式由短材用攒接的工艺拼成各种各样的几何图案,并且很少有镶大理石的(见图6)。(图7)中的罗汉床有束腰,腿部正方截面笔直而下,属于粗犷的清式风格,与明代的鼓腿彭牙罗汉床风格不太一样,而且该床足下还存在托泥架或加底杖,围子中开始镶嵌大理石,与典型的明代罗汉床有所不同。这些装饰上的变化和部件的增加,都是为了达到清式家具粗犷、厚重的效果。在结构和造型上,比那时代晚些的清罗汉床除了在牙条和围屏上增加雕式外,再也没有更多的变化。由此可见,至康熙晚期的清式罗汉床的结构和式样已经大成。 明清罗汉床的制作有许多区别,大理石做围子是明代家具中不曾见的,其次是围子装石的形式也与清代施工手法大异其趣。清代工匠往往先用芯板夹住大理石,再装入框架中,而明式做工往往直接将石装入框架,有时由于石板不平,框架打槽也随形弯曲,凡此类施工手法,年代一般较早。从床腿亦可区分出明作还是清作,明式鼓腿彭牙与清式的大挖缺做工区别完全在于对罗汉床腿的理解,是有力而含蓄,还是有力而夸张。总体上,明式罗汉床鼓腿彭牙腿足,给人有力度但十分含蓄,清式罗汉床的大挖缺腿足,在力度上多了活泼,显得夸张了一些。

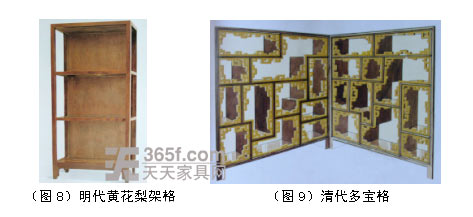

架格 架格对于研究明清家具的演变也颇具价值。明代的架格以规矩、简洁、文雅为主要设计思想,在结构上一般仅分为2至3层,每个隔层或空厂或安券口,以及每层格子的分割也是等分的。并且整个架格为框架式结构,左右两侧均无旁板只有背板,因此十分明亮,所以明代架格也被称为“亮格”。(图8)为一件较具代表性的明代亮格。 到了清代,这种架格转变成为多宝格(见图9),多宝格是用横竖板将空间分割成若干高低长短不等,大小有别的格子。 |

- [家具简史]明清两代所制“三攒”靠背板椅子之区别 2015-05-13 09:21

- [家具简史]榫卯:古代最普遍的艺术 2015-04-30 13:21

- [家具简史]清代能见物抒情的红木家具:美人榻 2015-04-30 13:02

- [家具简史]周代至南北朝的楚式家具风格 2015-04-27 09:03

- [家具简史]古代最具女性气质的坐具——绣墩 2015-04-25 15:56

- [家具简史]为何清代家具上多寿字纹 2014-04-03 16:11