中国古典家具的造物之美

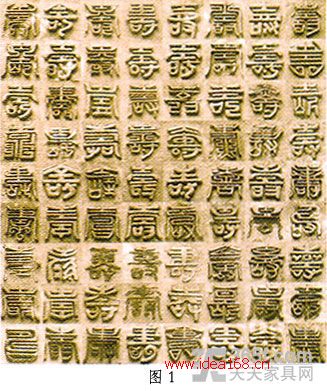

中国是一个具有宏博而精深文化底蕴的国家,数千年文化精髓的光芒辉映出万事万物的演变与特征,也折射出有形事物的造物原理与审美。马克思认为,人也是按照美的规律来塑造物体。在中国家具的形成与演变中,无时无刻不体现出美的制约与体察。尽管在各个时代由于所处的物质和精神文化水平的不同,形成了相对鲜明的时代审美特征,但中国传统审美文化精神透映出中国古典家具的睿智、唯美和风采,体现了许多共性之处。在笔者看来,从中国古典家具中折射出来的形韵、饰秀、色雅和质润,是中国家具文化的精华,对今天的家具设计也有深刻的启迪作用。 1 形韵 相对于西方家具,中国古典家具从“形”方面来说,最大的特征是体现一种特有的中国“韵”味。中国审美文化上,“韵”是一个重要的研究范畴。其实,经籍上并无“韵”字,汉碑上也无“韵”字,最早的“韵”字大概出现在汉魏之间,如曹植《白鹤赋》“聆雅琴之清韵”,应是现今发现最早的“韵”字出处,意为意韵、声韵。后来,“韵”扩展用于书画领域,如南北朝谢赫《古画品录》中就有气韵、体韵之说,到宋代则推广到一切艺术领域,作为艺术作品审美的最高标准。这样一来,“韵”味成为审美意象的一种规定与要求,任何艺术作品都可以要求有“韵”味。据宋代范温认为,巧丽、雄伟、奇、巧、典、富、深、稳、清、古等各种风格的作品,只要“行于简易闲澹(音淡)之中,而有深远无穷之味”,都可以有“韵”。 中国人对“线”情有独钟,从其文化起源之初,就与“线”结下了不解之缘。中国的汉字,很早就掌握了用线之道,利用曲线来描绘物象与轮廓,较之巴比伦的楔形文字(难于变化)及埃及的实体象形文字(需要阴面填黑)要便利得多。基于中国文字而形成的中国书法则是中国人精神的一种象征,将文字中的“线条”演变成中国人特有的一种艺术形式。从图1中千姿百态的“寿”字线律变动中,难道我们不能为中国人对“线”的创造而折服吗?至于中国画,仍然利用“线条”来描绘意象与事象,也是一种最具独特的艺术。再看中国建筑,它与西洋建筑结构沿着两条路线发展,除了企求与自然相调谐之外,也是受中国书法的影响,将书法中灵活性的线条,演化成建筑艺术特有的线条与型式,在林语堂看来,这是中国建筑的成功之处。

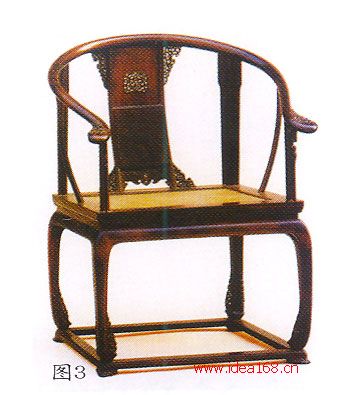

由此看来,“线条”在中国人眼里,不仅是一种造型元素,而且被演绎成了一种民族艺术形式。长期以来,“线条”在中国传统艺术中运用得淋漓尽致,在家具中也被赋予了一种独特的民族特性。像民间家具中的木雕,通过线的分割,借助于物体的边缘线来强化轮廓线的表现。同时,由线与点构成的装饰图案,使线的表现和整体轮廓形成浑然而有力的节奏感,体现一种特有的舒畅之韵味。 在中国古典家具中,明式家具可谓是“线”性艺术的代表,透过其直线与曲线的形式,可以读出其诗句般匀整和谐的结构与韵律。明式家具的线条应用比比皆是,既有直线与曲线交融出的整体线型,像明式圈椅中的下方上圆之造型等体现一种曲线与直线的审美结合;又有变化颇多的部件线型,如明式椅子搭脑就有圆形、扁圆形、方形三种基本形式,在此基础之上,也有更多形式发展,可谓千变万化,各具形态;还有神态各异的线脚造型,颇有趣味和意韵;再有丰富多彩的装饰线,像雕嵌、图案及纹样、装饰结构件的线条处理,使家具处处都体现出一种特有的线韵(图2、图3)。总之,明式家具造型的线形,是中国传统中“线”的文化与艺术在家具上的凝聚与展现,与西方家具追求一种容量和体积的形式感相比,中国古典家具从中国书法与建筑上吸收灵感,通过“线”的造型与装饰,强调“线”的表现与活力,体现了一种独具民族个性的线韵之美。

2 饰素 老子认为:“天得一以清”。从先秦开始,中国哲学就产生了明确的尚清意识,从某种意义上说,“中华民族是一个‘尚清’的民族,中国美学是一种‘尚清’ 的美学。”在审美上,“清”的意识体现一种对自然、天然的追求。在尚清审美观的影响下,具体的造物装饰活动则表现为一种返朴求素的追求。 装饰上的“素”,是中国传统艺术精神的深层追求,也是贯穿于中国器物装饰的主线。从孔子所谓“文质彬彬”,强调质与文的统一,至庄子的“既雕既琢,复归于朴”,从绚烂之极归于平淡之饰,再到《易•贲卦》显现的贲道(装饰之道)的最高境界是“贲之盛极而当反质素”(梁寅《周易参义》)、“饰极则实伤 ”(韩康伯注《周易》)等,可以看出,中国艺术审美与精神中具有最终极意义上的装饰应是“饰极返素”之饰,如同“大音希声”、“大象无形”、“大巧若拙 ”,是一种超然之境。 |

- [家具简史]明式圈椅所蕴藏的中国情结 2015-05-16 10:47

- [家具简史]周代至南北朝的楚式家具风格 2015-04-27 09:03

- [家具简史]中国古典红木家具世界文明 2014-04-13 09:25

- [家具简史]罗汉床 2014-02-28 15:50

- [家具简史]中国古代家具行业怎样分类? 2014-02-19 15:32

- [家具简史]明清竹制家具发展历程 2014-02-19 15:21