中国古代家具上的楔钉销砦

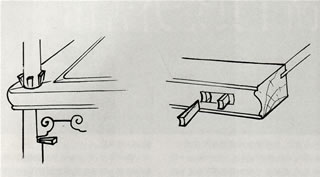

在中国古代家具的结构上,有一类极其细小的零件,即各种楔子、竹钉、销子及砦(zhài)。这类小零件体积微小,常不被世人和研究者注意。然而,这些貌似微不足道,作用却很重要的小木块,与其它部件一样,同样有着深厚的文化内涵。研究它们,可使我们更清晰地了解中国古家具的构造全貌,对其历史发展、流派形成,以及形制分布形成更加明确的概念,因而具有十分重要的意义。 楔 楔儿是一种一头宽厚、一头窄薄的三角形木片。将其打入榫卯之间,可使二者结合严密。楔,通常是用与家具同样的木料制成,其使用形式大致有如下几种: 挤楔与破头楔挤楔:大凡家具榫卯配合,其榫的尺寸总略小于眼。二者之间的缝隙则须由挤楔备严,以使之坚固。挤楔兼有调整部件相关位置的作用。故使用时应视其情况而选择具体楔入的顺序和位置,以微调部件之间的位置。如使用得当,可使家具部件由不平变平,不正调正,不严挤严。如:明式椅子椅腿穿过椅面的部位,靠背板的上下两端,牙条的两端等等,都是常用挤楔的地方。 破头楔:亦称“挓(zhā)头楔”,通常是在透榫端部的靠近外侧的适当位置,预先锯开楔口,待榫入卯后,再备入楔子,使榫头挓开,体积加大,木质增密。此楔口也可以临备楔前用凿子刻开。这是最常用的一种备楔形式。常用在攒边的桌面、椅面、床面的四角等重要结构部位的透榫上。 如破头楔用在半榫之内,则俗称“狗闭榫”。取其易入难出之意。因破头楔一旦在半眼的卯里挓开后,榫头将很难再退出,是一种没有可逆性的独特而坚固的结构,最适宜用在像抽屉桌桌面下的矮老等悬垂而负重的部件上。由于其有不可逆性,常给日后的修理造成了不便,不合中庸之道,被匠师称为“绝户活”,故除不得已时,较少用之。 与破头楔相对应的卯眼,理论上应凿成“银锭”形状。俗称“鸡心眼”,即两端开阔,中心狭窄的卯眼。先使榫头容易进入,待备破头楔榫头挓开后,又极难松退。常见极古老的家具,结构松而不散,即是破头楔在起作用。 大进小出楔:亦称“假大进小出楔”。是在半榫的结构上。用较壮而规整的木楔穿透家具表层将半榫备牢,其外观与大进小出榫无异。虽有“偷手”之嫌。但其省工省料,可兼顾美观与坚固二者。这种楔,常在内外料不一致的家具上用。也可在对断损的大进小出榫进行修理时使用。 楔除了可直接用在古家具结构上外,做为一种斜面工具,还频繁的在家具制造与修理过程中使用,实功不可没。 钉 这里所说的钉,是竹钉,不是铁钉。因为中国除西北干燥地区古家具上偶见用铁钉外,其它地区极少以铁为钉。因铁钉除日久锈损会失效外,还会腐蚀污染木材。并不如竹木钉延年。木工制备起来也不如竹木方便,还常常损伤工具刃口,所以,用铁钉是中国古家具工艺上之大忌。 竹钉断面多为圆形,间或也有方形,多用老竹皮青部分削制。或方或圆。 中国古家具发展到了明清之际,除部分民间家具外,大部分宫廷家具及城市高档家具均采用了南洋的硬质木料,外表经水磨烫蜡,非常华美。为保持其华丽的外观质感不受破坏。往往均做成半榫、闷榫、抄手榫等不露木材立茬的暗藏结构。使外观纹理整洁,线条通顺。 为了克服随之而来的不便备楔加固和硬质木材不吸水、难吃胶、难透气的困难。遂将榫卯做得更加精致严密,以至形成了“干插”、“硬下”等工艺手法。同时,为防止半榫日久松动脱落,还用竹钉来固定。以上半榫加竹钉的工艺,尤以苏做家具为盛。而广做家具则多在最重要的结构部位仍留下透榫以备楔加固,极少见到有用竹钉者。二者关系“有我没他”,即用破头楔则不用竹钉,用竹钉则不用破头楔。竹钉的应用地域性很强,多见用在长江中下游地区的竹木家具上,尤以吴中地区为最,而广大北方及岭南地区则较少应用。这种以四两拨千斤的结构形式,应与江南车船建筑及农具上常用的“别顶簪”结构有极强的渊源关系。均系东南竹文化的产物。如洞庭东山紫金庵听松堂、安徽歙县溪口明代古亭等江南建筑上均有类似结构。常见有清初精美的吴式家具,通身无一处透榫,也不施胶。只是在几个关键部位用三两枚竹钉来固定。历经数百年后仍完好如初。这几枚小竹签的神奇力量,真令人叹服。 |

- [家具简史]魏晋时期红木床的历史沿革与变迁 2015-05-13 08:34

- [家具简史]花梨家具收藏历史及文化 2015-05-06 10:06

- [家具简史]“椅子”发展史 2014-02-19 15:18

- [家具简史]海梅木与清宫红木家具 2014-01-07 10:41

- [家具简史]中国古代文人书房的风雅收藏 2011-12-20 09:28

- [家具简史]古代起居方式的演变 中国古代家具溯源流 2011-12-11 08:23