中国印上的字写错了

近日,马未都在博客上发表文章,为两年前的北京奥运会开幕式“挑刺儿”。截至昨日,他已经连续说出了开幕式中的三个“遗憾”:中国印是错字、大画轴打开方式不对、击的不是缶而是鼓。按照他的计划,今明两天还将陆续有两篇同一性质的博文登出,分别为《活字》和《口号》。马未都承认这些“遗憾”两年前他就看出来了,只不过当时时机不好,而他觉得,现在不早不晚,说出来正好。 就这几个问题采访了相关方面的专家后记者发现,马未都的说法并没有得到一致的认同。 主角反应 马未都不接受采访

马未都选择现在来说出这些话,也有他的良苦用心,他在博客中表示,“很多遗憾之事当时说是不合时宜的”,“只有趁着我们冷静下来,还有记忆的时候回顾一下”。记者希望能够就此事与马未都本人进行沟通,但他的手机从昨日下午起一直处于关机状态,而他的助手在听过记者的采访意图之后表示,“这件事我们不接受采访,博客就是博客,仅代表个人观点,所以没什么好说的。”■文/本报记者赵丽肖 ■马未都说 “中国印”是错别字

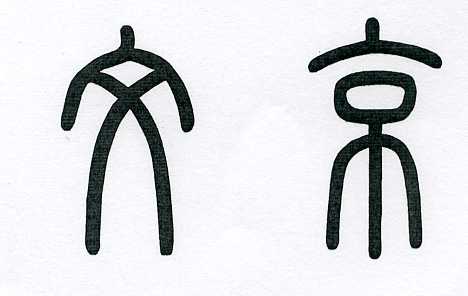

■篆书“文”(左)和篆书“京” 据官方的介绍,“中国印”是一个“京”字,含义是“舞动的北京”。马未都认为,这让不懂汉字的外国人和不懂篆字的中国人来看,确实如一个舞动红绸的小人,灵动美丽。但这却是个错别字,它的真身应该是“文”。 “以篆书而论,这个字明白无误地是个‘文’字,可以归为小篆。‘京’字口部一定独立,小部一定三笔;而‘文’字下部一定交叉,谁写也要遵循这一法则,逾越即视为错字。” 如果真是个错误,为何当时没有人提出?马未都也提出了自己的疑问,“我当时就想,这么多文字专家为何不指出这一错误?按理说,这类标识不应存在歧义。就算图形已被注册,更改太难,也可将其解释灵活地改为‘舞动的文化’,以解燃眉。” ■记者追访 去掉一竖寓意更多 河北省书法家协会篆刻委员会副秘书长、石家庄市书协篆刻委员会副主任成君,研究篆书、篆刻已经近20年,对于“中国印”是否错别字,他的看法与马未都基本一致。 “马未都说‘中国印’那个‘京’其实不是京而是‘文’,有一定道理,比较符合其篆书的写法。估计有很多人都发现了,但当时没有说出来,我认为有两个原因,一方面这么一个举足轻重的大喜事,既然公布了,谁也不想站出来扫兴;另一个是,作为标志设计,而不是书法篆刻艺术创作,变动一些,也还是可以的。” 成君认为,这件事情作为设计方很有可能早就知道,“其实并非设计方不知道,只不过去掉中间的一竖,更像一个人形,寓意更多罢了,现在出来个较真儿的,如果说它是‘京’,那就是个错字。如果说是个标志,类似‘京’字,也未必不可。” ■马未都说 击的是鼓不是缶

湖北随州曾侯乙墓中出土的铜鉴缶

奥运“缶” 马未都举了很多个例子说明古代的“缶”,其实是瓦罐,而击缶而歌的说法,就好比“我们早年在食堂等待吃饭的时候也曾常常用筷子敲击碗边,发出清脆之响”。 他表示,开幕式上的“缶”更像是鼓,“将缶做得如此古怪,又蒙皮击打,有些出格,虽为‘缶’形,实为‘鼓’质。很可惜我们这样独特而优秀的鼓文化被改得走样。臆造出‘缶’这样一个怪物展现给世界,当满场‘缶’声震天时,我一阵阵担忧,这难道就是我们的文化吗?奥运会以其强大阵容击蒙皮之‘缶’,传播甚广,被不知情者津津乐道,这下子算是把老祖宗几千年来创造的鼓和缶的声誉一同耽误了,甚为可惜;还正应了那句千古成语:黄钟毁弃,瓦釜雷鸣。” ■记者追访 击真正的缶声音出不来 石家庄市文物研究所考古队的一位文物专家告诉记者,奥运会开幕式上的“缶”确实以缶的形式出现,而古代的缶也没有蒙皮的做法,但马未都这次说得有点“较真儿”了。 |

- [趣闻乐事]摄影师拍50吨巨鲸躲在游船下方 2013-12-22 16:28

- [趣闻乐事]埃塞俄比亚发现超大蛋白石 2013-09-13 16:35

- [趣闻乐事]央视听写大会 一只“癞蛤蟆”难倒七成人 2013-08-09 10:22

- [趣闻乐事]男子伪装成汽车座椅欲偷渡被警察识破 2012-09-27 09:32

- [趣闻乐事]日本106岁老人环球旅行创吉尼斯世界纪录 2012-09-26 09:29

- [趣闻乐事]罗马尼亚千人制作19吨重蔬菜沙拉破纪录 2012-09-25 09:06