由炕案看山西传统家具(2)

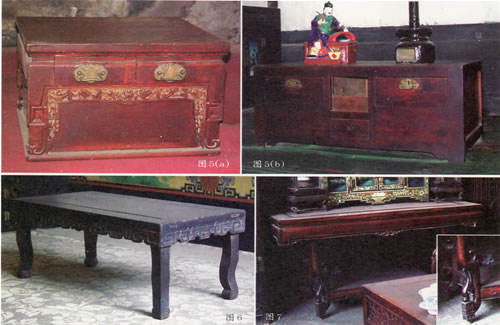

图3是小孩在私塾念书时使用的家具。我们能看到,小孩使用的炕桌基本造型就是闷户橱,不过是整体尺寸缩小了。可以看出当时的家具一切从功能出发,而匠人的构思又是非常巧妙的。我们所了解的私塾,学生的桌椅摆放在地上。但由于山西气候寒冷,小孩在坑上学习,既可御寒,又减少了椅子的使用,但对桌子的功能尺寸便提出了新的要求。匠人巧妙的把炕桌和闷户橱相结合,既有容纳文具书本的抽屉,也满足了炕上学习,对桌子高度的需要。 在山西所看到的炕桌,不乏带抽屉出现的。明式家具中的炕桌都仅有一个桌面,下面是没有抽屉的。因为炕桌本身为适应在坑上使用,其高度较低,如果设置抽屉不仅减少了下部空间,很容易让人产生头重脚轻的感觉。因此,为弥补这一不足,聪明的山西匠人把带抽屉的炕桌整体高度加高了(图4)。 图5中的炕桌,将桌和箱形结构结合在一起,是明式家具所没有的形制。此炕桌,上部是两个抽屉,下带一闷仓。这是在明式家具基础上的一种改进,增加了储存空间,却没营造出很好的视觉效果:整个炕桌没有通透部分,显得笨重、呆滞,没有虚实空间的对比。从此也可看出山西建筑和家具的紧密联系:山西的建筑外墙高大、厚重,将内部空间严实地包围起来,私密性很强。这种柜形的炕桌,正是山西建筑的一个缩影。 与此形成对比,图6的炕桌非常简单,虚空间很大,乍看像展腿作。上文己说过,无束腰的桌椅来源于中国传统建筑的梁架结构,一般是圆腿。明式家具中,王世襄老先生曾称一种无束腰下带一截很短的圆腿后接方腿的桌子,为展腿作。而图6中的炕桌,则在牙条下便是弧度很小的三弯方腿。不能不说是当时匠人们走出一种固定模式的尝试,但这种尝试仅仅把有束腰和无束腰的桌子腿形交换了一下,看起来也很简单,算不上是一件成功的作品。 图7中的条案严格来说,并不能归于炕案一类。虽然是摆放于炕上使用,但和一般炕案的尺寸、造型,功能等不尽相同。炕案较矮,这条案的高度则介于地上使用的案类家具和炕案之间。造型和条案比较相象。功能则类似于厅堂里的翘头案,摆放一些供赏玩的器物。这个炕上的条案,最特别之处在于它的腿形。炕案的腿是圆材,在中部有一个转弯,分成两部分,一部分向上卷起形成一个钩尖,另一部分继续向下延伸至一方形足端,两部分之间,紧靠案腿中部,有一小卷草,似一嫩芽蜷曲着紧靠在腿部,非常生动。可能考虑到如此一来桌腿的稳定性,足端之上有一小卷草形的构件托住案腿的中部。案腿动感十足,富有韵律美。案的下部出现一块托板,四周以阳线雕刻回纹,和案腿下部相连。明式家具中的案类家具,都没有案腿底部托板的出现。 4 山西传统民间家具特点 由于地理环境的限制,信息交流相对滞后及缓慢,山西家具兴起虽已经是清代,但带有明显的明式风格;交通运输的不便使得昂贵的进口硬木难以在家具上大量应用,一般是就地取材,以榆木和核桃木居多,形成独特的柴木风格,乡土气息浓郁。 由以立的炕上家具,可以看出山西传统民间家具具有以下几个特点: 首先和明式家具相比较,可将山西民间家具按造型分为以下几类: ①外观和明式家具基本相同的家具; ②造型基本一样,但整体尺寸缩小; ③在模仿明式家具造型基础上对一些细部进行改进; ④独出心裁,根据实际需要,进行各种各样的创新,这部分的家具较多。 其二,如果说明式家具把线条运用到了极致,那么山西传统民间家具则把点和面很好地结合在起。这和当地的生活方式密不可分,山西人喜欢较为封闭的空间,因此家具多以面出现,不像明式家具那么多通透的空间。点我们可以理解为铜活饰件,或者局部的小块雕刻。面则由当时所擅长的彩绘金漆所装饰,或者绘有各种图案,或者是某个寓言故事。不仅装饰上形成独特的地域风格,造型及摆放位置,也应该是山西仅有的。如在炕的一头,灶旁,有用于放置碗碟一类东西的小柜子,就有其独特的造型。 其三,一切从功能出发,形式都由功能演衍而来,这在当时山西人家具制作上表现得淋漓尽致:尽管真正的创新不多,但为达到某一实用的目的,对家具的尺寸、结构进行了改进。同时不忘把自己的审美情趣融入一家具的制作中,各式各样的炕桌,柜面和玻璃格子的山水人物图案装饰,还有灶台旁的柜子,都是功能主义和装饰主义很好结合的例子。 明式家具的辉煌,来自于中国各个传统民族,是广大劳动人民心血的结晶,因此应对各民族的家具作充分了解,才能进步研究中国源远流长的家具史。

|

- [家具简史]木中黄金紫檀如玉 2012-11-03 08:42

- [家具简史]古代节日风俗中的床榻使用 2011-12-23 09:42

- [家具简史]一件工巧的宋代折迭木枕 2011-11-10 08:55

- [家具简史]近现代家具 2011-11-04 08:21

- [家具简史]中国最初的坐具 2011-10-27 10:10

- [家具简史]物以稀为贵 红木家具投资门槛越来越高 2011-10-07 08:54