明代家具样式繁多,但是无论是达官显贵,还是文人雅士,甚至一般的平常百姓,其家庭中常常都会有几件貌似南方乡村竹灯挂的椅子——灯挂椅。朴素的灯挂椅以其不喧不躁的姿态散发着独特的魅力,在精品遍地的明代成为最普及的椅子类型,甚至在宋元时期它就已经成为整个社会最普及的椅子样式。

西番莲纹圆桌+双喜纹靠背椅九件套

灯挂椅是一种历史悠久的椅式,此椅最上端的搭脑两端向外挑出,有的形成优美而又富有情趣的弓形,因其造型好似南方挂在灶壁上用以承托油灯灯盏的竹制灯挂而得名。

灯挂椅最早出现于五代,敦煌唐代壁画和五代《韩熙载夜宴图》中均有灯挂椅的形象,宋元时期更为流行。宋金墓葬壁画中最为常见的一桌二椅“开芳宴”陈设,便是灯挂椅配一方桌。明清时期,这种陈设在一般家庭仍很常见,桌后通常还配一翘头案或架几案。

从一些古代绘画和木刻插图中可以看到,明代使用灯挂椅往往加搭椅披,雅致的椅披为简单的灯挂椅增加了文人气息,符合明代对家具的审美要求,高耸的椅背将华美的锦缎突出地展示出来,即使不加椅披,露出天然纹理或有团窠雕刻的背板也很耐看。尤其是它的外形轮廓显得格外挺秀,和其他形式的椅子相比别具风格,又因其无扶手,就座时左右无障碍,故成为古代最流行的椅式之一。

银丝夔凤纹靠背椅

灯挂椅工艺与官帽椅相同,只是没有扶手,造型简洁,多圆腿,正面座框置门券口牙板,以增其枨逐渐增高,中间靠背多呈S形,搭脑的中间一般多做成凸起的枕状,两端如牛角形内弯,犹如挑灯的灯杆,因此这种椅自宋代以后被称作灯挂椅。但是也有把搭脑曲度比较小,中间与两端平直或略有一定的粗细起伏的也归为灯挂椅一类。椅子整体由下向上略呈收势,视觉效果稳定挺拔。

明式灯挂椅的基本特点是:圆腿居多,搭脑向两侧挑出,整体简洁,只作局部装饰。有的在背板上嵌一小块玉,或嵌石、嵌木,或者雕一简练的图案。座面下大都用牙条或券口、圈口予以装饰。四边的枨子,有单枨、有双枨、有的用“步步高”式(即是前枨低,两侧枨次之,后枨最高。)而在落地枨(也叫踏脚枨)下,一般都用牙条。两后退有侧脚和收分。整体感觉是挺拔向上,简洁清秀。因此,灯挂椅的造型,可以说是明代家具的代表作。

选材用料上,民间的灯挂椅多用榉木和榆木,而达官显贵则多用黄花梨、紫檀、鸡翅木等,在工艺上彩漆和攒竹等做法尽皆有之。

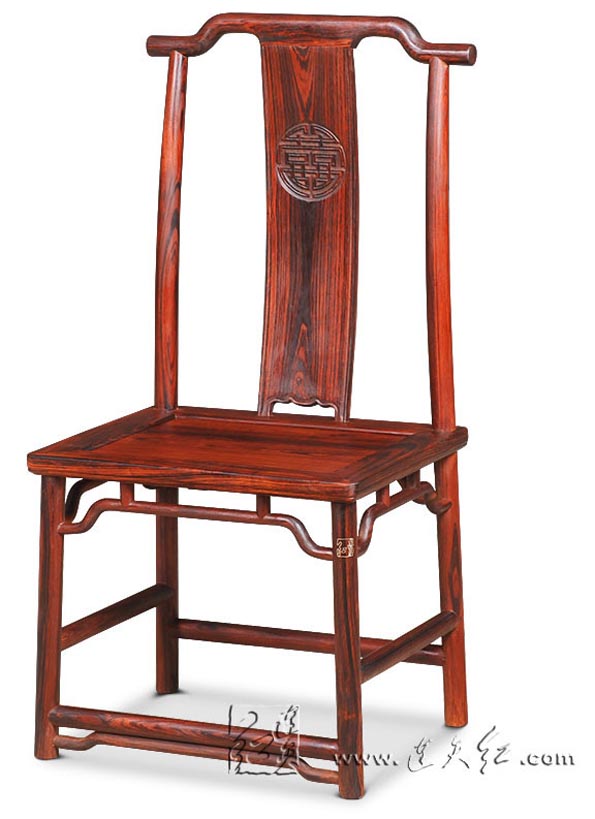

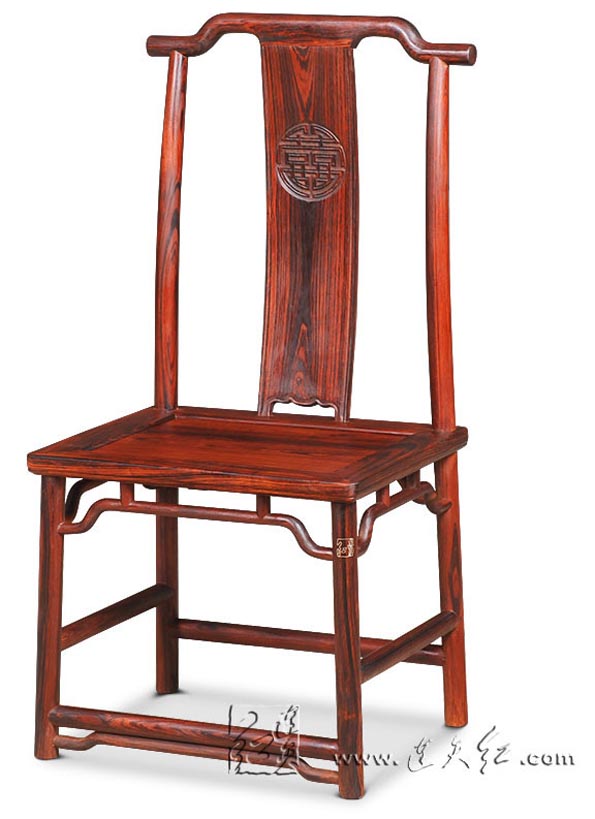

双喜纹靠背椅

灯挂椅在轻巧灵活、使用方便这一点上非常突出,加上其在室内不需占很大面积,和一般桌案配置或者单独陈放都不觉得单调,因此也是其能够很快得到普及的原因。

入清以后,灯挂椅很快减少,这是因为清没有搭挂椅披的习俗。尤其是清乾隆以后,与各类扶手椅一样,靠背椅新创制出了各种重视陈设功能的屏背椅、插角屏背椅、什锦椅等新品种,注重简洁淡雅的灯挂椅逐渐退出崇尚华丽的清式家具的舞台。

而到了今天,随着对简单便捷生活的推崇,我们又看到了灯挂椅的回归,比如在餐厅,设置几对灯挂椅,方便又灵活,再搭挂上具有古典花纹图案的椅披,勾画出淡淡的古典韵味,进餐的同时也变成了地道的文化享受。

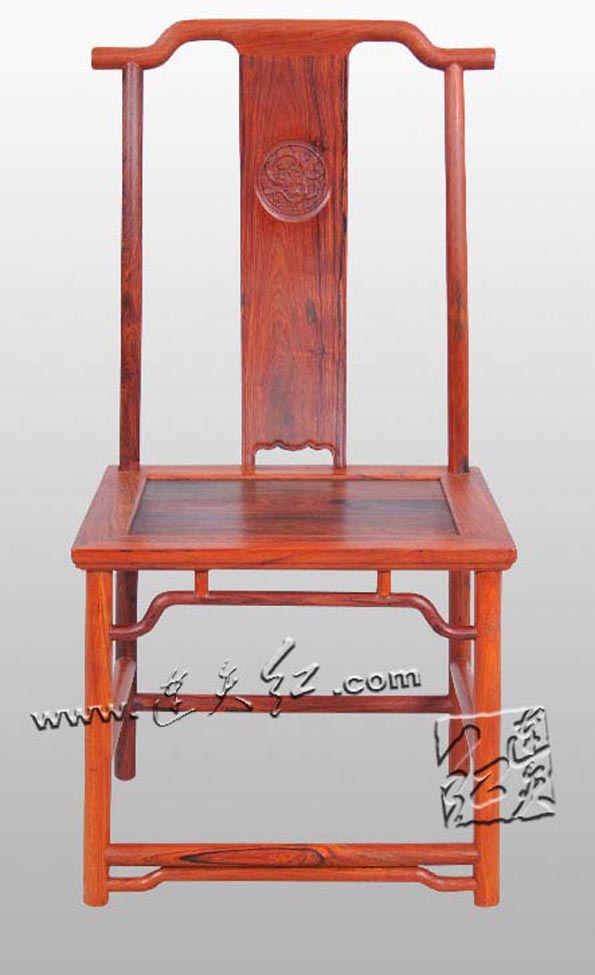

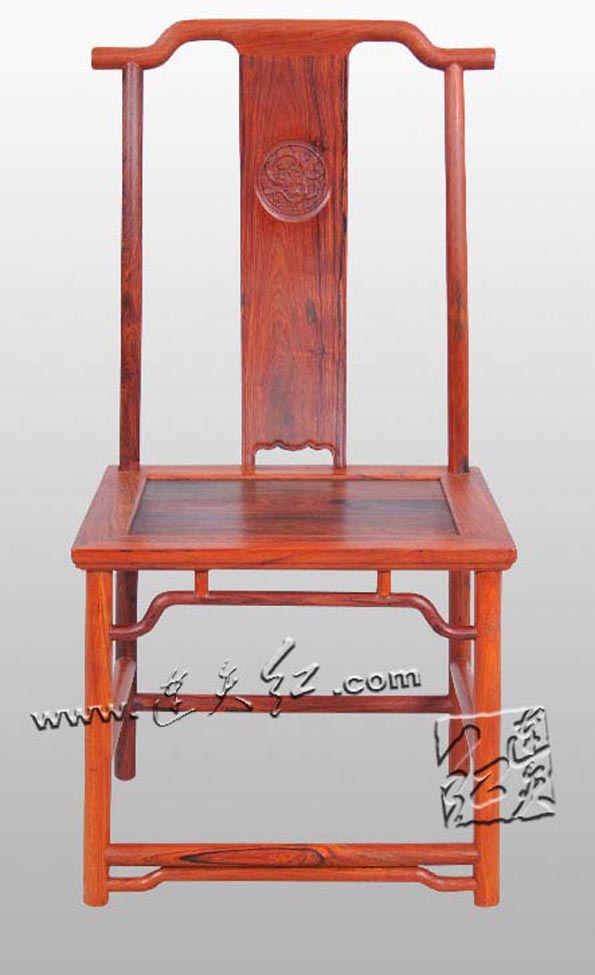

如意纹靠背椅

|