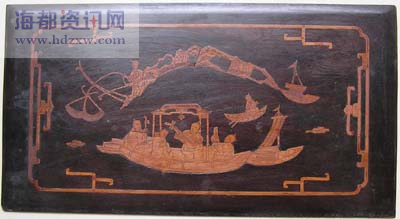

漳州发现清代木刻床板(图)

N本报记者 蔡伟艺 文/图 本报讯 一块清末床板,雕刻着明代装束闽南人演奏南音的生动场面,其镶嵌手法为漳州独有。漳州有关专家认为,这块木刻床板的出现,可以为漳州南音早于泉厦提供证明。 这块床板长57厘米、宽31厘米。画面上,中间一艘大船,4个人拿着乐器正在演奏。床板的主人郭明木致力于收藏与南音相关的物件。他说,这块床板原属于一张完整的古床,“今年初,在龙海一名古董商那边看到这个东西,觉得不错,就收藏过来了。”郭明木说,可以肯定这块床板属于漳州,“它的底是红木,画面用的是黄杨木,采用的镶嵌工艺只有漳州才有。” 而漳州师院南音学会会长许永忠说,他看过这块木雕,“按照画面上的描绘,右边执拍者在唱大曲,其左前方为洞箫、二弦伴奏,右前方为琵琶伴奏。右边一艘小船正划向画舫,船工可能是三弦艺人。这种排列惯例一直延续到现在。”再者,画面上有人捕鱼,有人演奏,“漳州以前月港、现在东山一带,很多渔民都喜欢唱南音,闲暇时经常聚在一起自娱自乐。”另外,从风格等方面看,他认为这块木刻应当制作于清末同治、光绪时期。“里面人物的衣着、发型和明代闽南人相似。” 许永忠说,按照漳州府志记载,宋末景炎二年(1277年),陈元光(开漳圣王)二十四世孙陈壁娘“能管弦又能舞”,而管弦是南音的别称。“这是文献记载的南音最早的传人。”另外,1604年(明万历年间),漳州海澄人李碧峰、陈我含刊印《新刻增补戏队锦曲大全满天春》(南音又称锦曲),是已知最早的南音著作。而建于清乾隆年间的东山御乐轩,供奉南音始祖孟昶,在海内外影响深远。“现在又发现这块木刻,内容和年代上一脉相承,可以印证漳州南音早于泉厦。” |

- [周边巡看]2013木材市场年终盘点:南美原木市场冰火两重天 2014-03-09 13:52

- [周边巡看]整木家装成香馍馍 衣柜电商发展需加强 2014-03-06 14:46

- [周边巡看]我国红木家具主产地木材进销动态 2014-02-18 13:51

- [周边巡看]纽约艺术家因地铁涂鸦被逮捕 2011-06-29 10:40

- [周边巡看]疯狂的石头翡翠在云南悄然升级 2011-06-14 15:01

- [周边巡看]农民看鉴宝节目想盗墓发财 7人组团挖古墓群 2011-06-14 14:53

热门文章

百万悬赏